福米沢送り盆行事

|

名称 |

福米沢送り盆行事 |

|---|---|

|

所在地 |

男鹿市福米沢(福米沢送り盆保存会) |

|

種別 |

民俗文化財(無形民俗文化財) |

|

指定年月日 |

平成8年3月12日 県指定文化財 |

『福米沢の送り盆』は、本町福米沢に伝わる独特の仏送りの行事です。

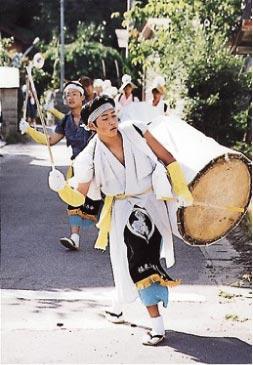

旧盆8月16日。午後3時過ぎになると各家々やから盆仏をはさんだワラタイマツと、盆棚に飾った五色の旗を持った人々が墓所に集まってきます。この時、独特の節を奏でる若者の行列が現れます。一行は、ゆかたにたすきがけ姿の太鼓5人、花笠をかぶった女装の笛8人、それにササラが5人、あわせて18人ほどです。

福米沢の墓地は2カ所に分かれており、行列は最初に上の墓地に行きます。やがて墓地の中心に集められたワラタイマツと旗の山に火が放たれ、くだんの若者たちの行列が演奏をしながら、その周りを3回まわります。

焼き終わると今度一行は下の墓地をめざして移動します。

途中でネジョレの家に立ち寄ります。屋敷の中を演奏とともに3回まわると振る舞いをうけて一時休息となります。

下の墓でも、上の墓と同じことがくり返されます。

その後一行は笛の調子を変えて再び村の中へと移動します。昔は行列が通る道路に面した部屋に、簡単な飾り棚を作って燈明や赤飯を供えたといいます。

村内をねりあるくうちに、行列はハシゴを持ち出した別の若者たちに行く手をふさがれます。そしてかまわず通ろうとする行列と一行を止めようとする彼らとの間で、激しい押し合いが展開されます。この時は交通も一時遮断されるほどです。これを『はしどめ』といいます。はしどめは村内三カ所で行われ、仏(精霊)を家に戻さないという意味があるといわれます。昔は小川にかかった橋の上で行ったのだといいます。『はしどめ』で激しくもみ合う若者たちはそのまま集落の広場へと移動し、いつしかそこで盆踊りが始まります。

さて、この『送り盆』は、先に県教育委員会が発行した『秋田県の民俗芸能』にも紹介されており、秋田県民俗学の立場からも、『文書記録がなくその由来・歴史については不明ですが、土地では熊野修験者が伝授した念仏行事で三百年前から伝承されているとされます。送り盆の行事形態や行事の醸す精霊供養と精霊送りの雰囲気は異様で、県内では類例を見ない』とその特殊性と独自性が強調されています。

協力 福米沢送り盆保存会

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0185-24-9103(文化財)

電話番号:0185-24-9104(ジオパーク)

ファックス:0185-24-9200

〒010-0595

秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1

(文化財)メールフォームによるお問い合わせ

(ジオパーク)メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月31日